Die Magnetresonanztomographie ist ein vielseitiges Verfahren der medizinischen Diagnostik. Mit Hilfe modernster Technik eröffnet sie den Blick in das Innere des Menschen. Hohe Bildqualität und Verzicht auf schädliche Strahlung sind die Vorteile der Methode, die seit den siebziger Jahren eine rasante Entwicklung erlebt hat. In vielen Spitälern liefern heute Magnetresonanz-Geräte detaillierte Abbilder der Gewebestruktur des menschlichen Körpers. Neuere Verfahren geben sogar Einblick in die Funktionsweise seiner Organe.

VON KLAAS PRÜSSMANN*

Die Behandlung körperlicher Leiden durch einen Arzt beginnt seit jeher mit der Untersuchung des Hilfesuchenden. Der Arzt muss sich ein Bild machen vom Gesundheitszustand seines Patienten. Dazu trägt er Informationen aller Art zusammen und versucht schliesslich, eine Diagnose zu stellen. Der moderne Mediziner wird dabei unterstützt von zahlreichen Geräten und Apparaten, die verschiedenste diagnostisch bedeutsame Daten messen, verarbeiten und speichern. Die technisch zum Teil sehr aufwendigen Verfahren haben eines gemeinsam: sie machen Fakten und Zusammenhänge sichtbar, die unmittelbar mit dem Auge nicht zu erfassen sind. Dies gilt für ein Magnetresonanztomogramm ebenso wie für eine schlichte Fieberkurve: Von Apparaten ermittelte Information wird für den Arzt visuell aufbereitet.

|

Abb. 1: Für eine Magnetresonanz-Untersuchung muss der Patient etwa eine halbe Stunde im Tomographen liegen. Moderne Geräte haben einen kurzen Innenraum und sind an Kopf- und Fussende offen. Dadurch tritt nur noch selten die gefürchtete Platzangst auf. |

|

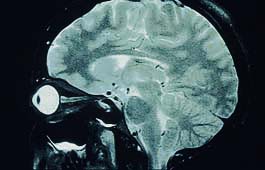

Abb. 2 a–c: Die Magnetresonanz-Tomographie liefert Aufnahmen dünner Schichten des menschlichen Körpers. Der Gewebekontrast kann dabei in weiten Bereichen variiert werden. Die Methode eignet sich daher für Untersuchungen des Gehirns und anderer Weichteile ebenso wie für Abbildungen von Knochen und Gelenken. |

Bevorzugung des Auges

Der Allgemeinmediziner fühlt noch Puls und Temperatur, ertastet die Lymphknoten, hört die Herztöne, und früher schmeckte er sogar den Zucker im Urin von Diabetikern. In der modernen technischen Diagnostik dagegen bleiben vier der fünf Sinne des Arztes meist unbeschäftigt. Eine Ursache hierfür mag die ausgeprägte visuelle Ausrichtung der Computertechnologie sein, die die Entwicklung der Medizintechnik und insbesondere der Bildgebungsverfahren entscheidend geprägt hat. Der Hauptgrund für die Bevorzugung des Auges ist jedoch sicher seine Leistungsfähigkeit. Kein anderes Organ kann ähnlich schnell und akkurat grosse Mengen Information aufnehmen und dem Gehirn zur Verfügung stellen.

Die Idee, unmittelbar in das Innere eines lebenden Menschen zu blicken, hat die Mediziner von Alters her fasziniert. Doch hier versagt der Sehsinn aus einem einfachen Grund: der Körper ist fast völlig undurchsichtig. Die Lichtwellen, die das Sehen vermitteln, werden vom Gewebe zu stark abgeschwächt. Andererseits sind eben diese Lichtwellen oder allgemein elektromagnetische Wellen wie geschaffen für den Transport von Information. Sie sind vorbildliche Boten, schnell und geradlinig, und sie vergessen nicht ihre Botschaft, nämlich ihre Wellenlänge, ihre Amplitude und ihre Phase.

Zwei Fenster ins Körperinnere

Wie kann man diese Vorzüge zum Abbilden des Körperinnern nutzen? Die Stärke der Absorption einer elektromagnetischen Welle im Körper hängt ab von ihrer Wellenlänge, die wir im sichtbaren Bereich als Farbe wahrnehmen. Diese Abhängigkeit ist schematisch dargestellt in Abbildung 1. Sie zeigt, dass es zwei «Fenster» in das Körperinnere gibt: Wellen mit sehr geringer Wellenlänge (<10-10 m) und solche mit grosser Wellenlänge (>10 m). Die kurzen Wellen sind alte Bekannte aus der medizinischen Diagnostik, es sind die Röntgenstrahlen, die seit rund einhundert Jahren zum Durchleuchten des Körpers verwendet werden. Das langwellige obere Fenster beginnt erst weit jenseits des sichtbaren Lichts im Bereich der Radiowellen.

Röntgenstrahlen und Radiowellen haben die gleiche physikalische Natur, sie unterscheiden sich nur durch ihre Wellenlänge. Während die Wellenlänge einer Radiowelle ein Wohnhaus ausfüllt, hat diejenige von Röntgenstrahlung nur etwa die Grösse eines Wasserstoffatoms. Diese enorme Diskrepanz hat für die Bildgebung wichtige Konsequenzen.

Zum einen ist die Energie von Röntgenstrahlen sehr viel grösser als die von Radiowellen. Röntgenstrahlen sind so energiereich, dass sie Atome ionisieren und chemische Veränderungen im Körper hervorrufen können. Radiowellen, wie sie uns ständig umgeben, gelten dagegen als gefahrlos für den Menschen. Doch sie haben einen anderen wesentlichen Nachteil. Denn Wellen sind ihrem Wesen nach räumlich ausgedehnt und lassen sich nicht beliebig präzise lokalisieren. Die Genauigkeit, mit der ihre Position bestimmt werden kann, ist prinzipiell auf etwa eine Wellenlänge begrenzt. Aus diesem Grund ist eine «optische Abbildung», analog zum Röntgen, mit Radiowellen nicht sinnvoll. Auf einem solchen Bild könnten keine Körperstrukturen unterschieden werden.

Durchbruch 1972

Erst 1972 gelang es Paul C. Lauterbur, Radiowellen für die medizinische Bildgebung nutzbar zu machen. Er wandte dazu das im Jahre 1946 von Felix Bloch und Edward M. Purcell entdeckte Prinzip der magnetischen Kernresonanz an.

Die Kerne der im menschlichen Körper sehr häufigen Wasserstoffatome sind leicht magnetisch, in einem Magnetfeld richten sie sich daher bevorzugt parallel zur Feldrichtung aus. Das Gewebe wird dadurch magnetisiert. Als magnetische Kernresonanz (MR) wird ein Phänomen bezeichnet, das im magnetisierten Gewebe bei Bestrahlung mit Radiowellen einer ganz bestimmten Wellenlänge auftritt: Die Wasserstoffkerne absorbieren Wellenenergie und kehren ihre Orientierung im Magnetfeld um. Dieser Vorgang wird als Anregung bezeichnet. Nach der Bestrahlung drehen sich die Kerne allmählich zurück und senden die absorbierte Energie in Form von Radiowellen wieder aus.

Die vom Gewebe abgestrahlten Wellen können von einer Apparatur empfangen werden. Die Menge der beteiligten Wasserstoffkerne und die Zeit, die sie zur Reorientierung benötigen, sind dabei charakteristisch für die verschiedenen Gewebe des menschlichen Körpers. Durch Zuordnung der empfangenen Wellen zu ihrem Herkunftsort kann daher ein kontrastreiches Abbild des Körperinnern gewonnen werden. Doch eine solche Zuordnung ist durch Lokalisierung dieser Wellen nicht möglich. Sie wäre, wie eine «optische» Abbildung, wegen der grossen Wellenlängen viel zu ungenau.

Lauterburs entscheidende Idee zur Lösung dieses Widerspruchs basiert auf folgender Tatsache: Die Wellenlänge der von einem Kern ausgestrahlten Welle ist abhängig von der Stärke des Magnetfelds, das ihn umgibt. Ist nun das Magnetfeld nicht überall gleich stark, dann verrät die Welle ihren Herkunftsort durch ihre Wellenlänge. Bei Verwendung eines inhomogenen Magnetfelds ist es deshalb nicht mehr notwendig, Radiowellen zu lokalisieren – es genügt, ihre Wellenlänge sorgfältig zu messen. Bei Magnetresonanzverfahren ist damit die erzielbare Auflösung nicht mehr durch die verwendete Wellenlänge begrenzt. So wird es möglich, auch ohne schädigende Röntgenstrahlung millimetergetreue Abbildungen des Körperinnern zu erzeugen.

Dünne Schichten des Körpers

Die Aufnahme eines Magnetresonanztomogramms dauert typischerweise einige Minuten und besteht aus einer komplexen Abfolge von Anregungs- und Messschritten. Nach Abschluss des Messverfahrens werden aus den Rohdaten in wenigen Sekunden die gewünschten Bilder berechnet. Sie zeigen dünne Schichten des Körpers, die beliebig plaziert und orientiert werden können. Zahlreiche Parameter bestimmen den Informationsgehalt solcher Schichtbilder, vor allem die räumliche Auflösung und die Art des Gewebekontrasts. Bei der Magnetresonanzbildgebung kann zwischen verschiedenen Gewebetypen gezielt ein hoher Kontrast erzeugt werden, insbesondere auch zwischen «weichen» Geweben. Hierin liegt ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber der Röntgen-Computertomographie.

Magnetresonanz-Abbildungen des Gehirns, der inneren Organe und auch der Knochen, Gelenke und Muskeln gehören heute zum diagnostischen Repertoire vieler moderner Spitäler. Sie zeigen dem Arzt die Gewebestruktur gesunder und kranker Körperteile.

In der technischen und klinischen Forschung geht man bereits einen Schritt weiter. Hier werden MR-Methoden entwickelt, die neben der Struktur auch Funktionen des menschlichen Körpers abbilden. Grundsätzlich sind alle MR-Experimente aufgrund der Komplexität des Messvorgangs vielfältigen störenden Einflüssen ausgesetzt. Diese ursprüngliche Schwäche der Methode hat sich inzwischen als Vorteil entpuppt. Denn durch gezielte Verstärkung im Grunde störender Effekte können häufig neuartige Informationen gewonnen werden.

Neu: die funktionelle Bildgebung

Ein zentrales Problem der MR-Bildgebung sind Bewegungsartefakte. Wie beim Fotografieren vermindert Bewegung während der Aufnahme die Bildqualität. Insbesondere die Bildgebung des Herzens ist durch Herzarbeit und Atembewegung erheblich beeinträchtigt. Doch gerade hier erweisen sich die Bewegungseffekte als wertvolle Informanten über die Organfunktion. Durch massgeschneiderte Messprotokolle kann zum Beispiel der Blutfluss in der aufsteigenden Aorta ermittelt werden. Die Verteilung der Flussgeschwindigkeit in diesem Gefäss gibt Aufschluss über die Funktion von natürlichen und künstlichen Herzklappen. Auch die wesentlich kleineren Herzkranzgefässe können mit flusssensitiven Messungen untersucht werden, und sogar die Bewegung des Herzmuskels selbst wird mit MR-Methoden erforscht. Diese neuen Verfahren gelangen erst allmählich zur klinischen Anwendung, doch Ärzte und Industrie setzen schon jetzt hohe Erwartungen in diesen Zweig der funktionellen Bildgebung.

|

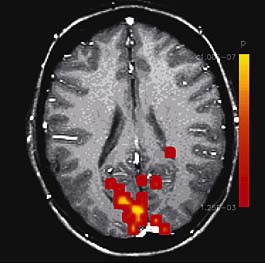

Abb. 3: Funktionelle Hirnbildgebung erlaubt die Lokalisierung von gesteigerter neuronaler Aktivität. Ein Beispiel: bei Reizung des Sehsinns durch flackernde Lichter werden spezifische Hirnareale im Hinterkopf stimuliert. (X. Golay). |

Arbeitsweise des Gehirns

Die Arbeitsweise des Gehirns ist ebenfalls Gegenstand neuartiger MR-Experimente. Hierbei wird ausgenutzt, dass der Blutfarbstoff Hämoglobin durch die Bindung von Sauerstoff seine magnetischen Eigenschaften ändert. Aktive Hirnregionen mit vermehrter Durchblutung und erhöhtem Sauerstoffangebot können daher anhand ihres geringfügig veränderten Verhaltens identifiziert werden. Auf diese Weise entstehen Karten der Hirnaktivität bei bestimmten visuellen Reizen oder bei der Ausführung einfacher motorischer Aufgaben. Auch Denkvorgänge ohne äusseren Stimulus versucht man auf diese Weise im Gehirn zu lokalisieren.

Funktionelle Herz- und Hirnbildgebung sind nur zwei Bereiche der aktuellen MR-Forschung. Auf diesen und vielen anderen Wegen wird versucht, mit Hilfe der Magnetresonanz Blicke in den lebenden Organismus zu werfen und dem Arzt der Zukunft ein immer umfassenderes Bild seines Patienten zu vermitteln. Dabei birgt freilich die stetig wachsende Menge der verfügbaren Information eine eigene Herausforderung für die Ärzte. Die medizinische Deutung des Bildmaterials erfordert mehr und mehr Wissen über die vielfältigen Messmethoden und die immer komplexeren Verfahren der Bildverarbeitung. Denn jeder Schritt der analogen und digitalen Aufbereitung verändert nicht nur das Bild selbst, sondern auch die Regeln, nach denen es zu interpretieren ist. Selbst bei Kongressen der MR-Forscher kommt es mitunter zum Streit über die Frage: «Was genau sehen wir hier eigentlich?»

Dipl. Physiker Klaas Prüssmann (pruessmann@biomed.ee.ethz.ch) ist Assistent am Institut für biomedizinische Technik und medizinische Informatik (IBT) der ETHZ und der Universität Zürich.

*Der Artikel entstand unter der Mitarbeit von dipl. Physiker Andreas Trabesinger und Professor Dr. Peter Bösiger.

unipressedienst – Pressestelle der

Universität Zürich

Nicolas Jene (upd@zuv.unizh.ch)

http://www.unizh.ch/upd/magazin/2-97/

Last update: 20.07.97